リンクは自由!

柳田國男五十年記念シンポジウム「柳田國男と東北大学」(東北大学, 2011.11.10)発表に大幅に加筆。『人物でたどるエスペラント文化史』(日本エスペラント協会, 2015)に所収。

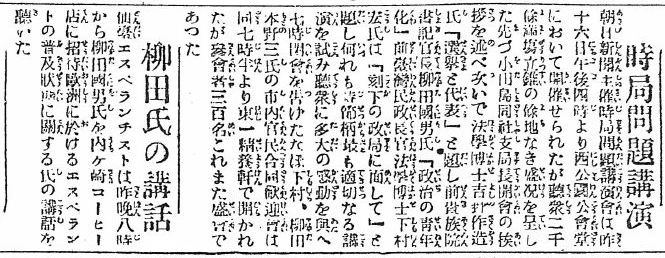

1924年4月17日付の『河北新報』記事から話を始めよう。「時局問題講演」と題する記事は、16日に朝日新聞の主催で、吉野作造、柳田國男、下村宏の三人の講師による講演会が仙台市西公園の公会堂で開かれ、「聴衆二千余萬場立錐の余地なき盛況を呈した」と伝えている。また、講演会が7時に閉会した後、7時半から精養軒で柳田らを招いて官民合同歓迎会が開かれ、「参会者三百名これまた盛会であつた」とのことである。

さて、その記事の左隣には「柳田氏の講話」と題する別の記事がある。仙台のエスペランティストが柳田を喫茶店に招いて、ヨーロッパにおけるエスペラントの普及状態に関する講話を聞いたということだ。「8時から」とある。二つの記事に記載された時刻に多少の誤差があるとしても、柳田は官民合同歓迎会を30分ほどで退席してから、市内を移動して、エスペラントの会合に出席したことになる。

柳田は明らかに歓迎会の主賓の一人であり、短時間で退出したことは主催者や他の参加者にとっていささか奇異に映ったであろう。柳田はそれよりもエスペラントの会合での講話を優先したことになる。この事実はこの時期の柳田にとってのエスペラントの位置づけを物語るものと言える。

この頃の柳田について、息子為正は「父を語る」の中で次のように語っている。

それからもう一つ、エスペラントづいて帰国しましたね。トランプや切手でないときには、夕食後みんなにエスペラントを教えてくれるんです。めいめい単語帳をつくれといってね。単語だけ教えてくれるんです。文法などはあとになって自分で勉強しました。……

大正十三年ごろで、私の小学生のころです。

「みんなに」「めいめい」とあるのは二人の姉も含めてということだろうが、小学生の子どもたちを相手にして夕食後の一家団欒の時間にエスペラントを教える、単語帳まで作らせるとは、相当の熱のいれようである。このような家庭内でのエスペラント熱と、上記の歓迎会よりエスペラントの会合を優先した行動とは、時期が重なっており、明らかに軌を一にするものだ。

柳田のエスペラント活動については、知られていないわけではない。同時代のエスペランティストにとっては、柳田がエスペラントの仲間であり、日本エスペラント学会の評議員、のち理事であることは自明の事実であった。柳田に関心を持つ研究者にとっても、『定本柳田國男集』所収のいくつかの文章にエスペラントへの言及があり、索引に立項されていることは、容易に知り得ることであった。

しかし、柳田のエスペラントとの関わりの程度について、一般に必ずしも十分な理解が得られているとは言えない。「エスペラントづいて」という息子の回想は柳田研究の中で注目されているようには見えない。

柳田のエスペラントとの関わりについてのまとまった研究としては、奈良宏志(精神医学者でシャーロック・ホームズ研究家、エスペランティストであった小林司)の「柳田国男とエスペラント」が早いものである。これは『定本』中の記述を丹念に調べて、ジュネーブ在勤当時の柳田とエスペラントの接触を比較的詳しく考察したものである。後藤総一郎編『柳田國男研究資料集成』第16巻(1987)にも収録されて、柳田とエスペラントの関係を理解する上での基本文献と見なされているようだ。

しかし、奈良の論考では『定本』の記述以外の資料をあまり参照できていない。とりわけ、「帰国以後のエスペラント活動については記録が残っていない」と断定的に書いているが、これは誤りである。この時点において調査が行き届いていなかった(現在でも行き届いていない)のである。

伊藤幹治『柳田国男と梅棹忠夫―自前の学問を求めて―』は、本文の末尾で柳田のジュネーブにおけるエスペラント活動を短く紹介した後で、「その後、柳田は一九二三(大正一二)年九月……帰国の途についた。そして、「本筋の学問」としての一国民俗学の構築に精力を注ぐようになった。」と、あたかも帰国の時点で柳田がエスペラントから離れたかのような記述で結んでいる。この部分は柳田と梅棹の共通点としてのエスペラントに言及した文脈であるので、このような無造作な扱いは大変残念である。柳田と梅棹の二人がともに言語に大きな関心をもっていたことを考えれば、「ふたりの知のありかた」におけるエスペラントは、さらに慎重にかつ深く追求すべきテーマだと言える。

より広い視点から柳田とエスペラントの関わりを扱った論考も、散発的にではあるが、現れている。由谷裕哉「柳田國男とG・J・ラムステット」、内藤正敏「佐々木喜善・柳田国男・宮沢賢治を結ぶエスペラント」などである。また、岡村民夫は、一連の論考において、スイスでの実地調査をもとに柳田のエスペラントとの関わりをさらに深く掘り下げ、柳田の方言・言語への思想の中でのエスペラントの役割を考察している。

このような動きは見られるものの、柳田の行動や思想の中でのエスペラントの位置づけは、なお考察の余地が大きく残されている。事実の把握さえまだ不十分である。本稿では、『定本』の記述などをもとにしたこれまでの知見に筆者のいくつかの発見を加えることにより、周囲との関係を含めての柳田におけるエスペラント活動への理解を一歩進めてみたい。

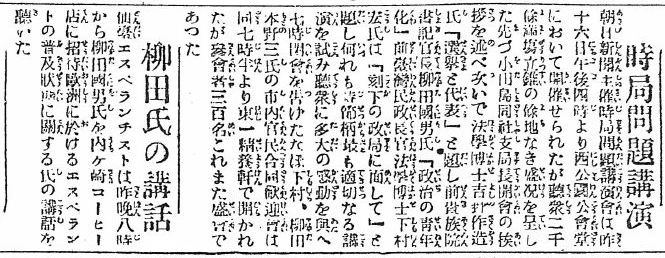

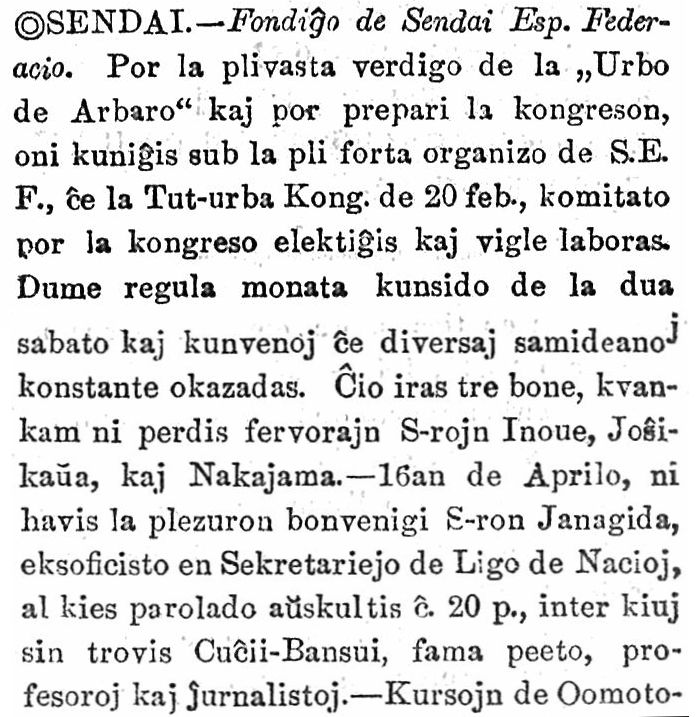

冒頭で紹介した新聞記事に報じられた、1924年4月16日仙台における柳田のヨーロッパにおけるエスペラントの普及状態に関する講話については、日本エスペラント学会の月刊機関誌 “La Revuo Orienta“ 1924年7月号 (以下、RO 1924.7のように略す)「内地消息」欄にエスペラント文の報告記事が載っている。土井晩翠ほか、教授、ジャーナリストなど約20名が参加したという。

この会合については、従来の柳田研究において知られていないようだ。この時の仙台滞在についても本書所収鈴木論文からも分かるように、これまで看過されていた。これについて周囲の状況も含めて少し詳しく見ることにする。

このような会合がもたれた経緯として次のような事情が関係している。柳田はジュネーブでの国際連盟委任統治委員としての勤務を終えて、前年11月に帰国していた。次節で詳しく見るように、柳田はジュネーブ在勤中にエスペラント活動を行ったが、その間に日本のエスペランティストとも連絡を取っており、1922年10月の第10回日本エスペラント大会で日本エスペラント学会評議員に選任されていた(RO 1922.11)。帰国から間もない1924年12月16日には東京のザメンホフ誕辰祭に呼ばれて講演を行い、その要旨(進藤静太郎によるエスペラント文)がRO 1924.2に掲載されている。仙台のエスペランティストはこれらの事情をよく知っていたところに、柳田が朝日新聞講演会のために仙台に来ると聞いたのを好機として、講演会終了後に東京と同じような内容の話をしてくれるよう柳田に依頼したものと推測できる。柳田の方でもそれに応じたことでこの会合が実現したのであろう。

仙台のエスペランティストの側としては、さらに、同年7月末に仙台で第12回日本エスペラント大会を開催することになっていたという事情がある。東北大理学部助手の萱場真らが中心となってそれに向けての準備に当たり、機運を盛り上げるためにさまざまな催しを行っていた。2週間後の4月30日には、エスペラント平和デーと銘打って、一般市民向けに資金集めを兼ねた宣伝活動を行っている。柳田の講話は、このような催しの一環として、主としてエスペランティスト向けに企画された会合であったと思われる。

なお、RO 1924.7の報告文は、土井晩翠とエスペラントの接触を証拠立てる最初の文献でもある。のち晩翠の息子英一は熱心なエスペランティストになり、1933年に英一が夭折する前後からは晩翠夫妻もその志をつぐ形でエスペラントに好意的な姿勢をとって、仙台エスペラント会の活動を支援することになる。ただ、1924年4月時点で英一はまだ満15歳になっておらず、この会合への出席は晩翠自身の関心に基づくものであったとも考えられる。

柳田と晩翠との関係について、柳田国男研究会編著『柳田国男伝』は語るところが少ないが、詩人を志したこともあった柳田が晩翠を意識していなかったはずはない。のちに柳田は晩翠の妻八枝の著書『土佐の方言』(1935)に11ページにも及ぶ長文の「序」(『定本』第18巻所収)を寄せるが、その中で想起する晩翠像は、詩人を志していた頃に仰いだものであろう。いわく「私は仙台に多くの知友をもち、殊に夫人の最も大切な人を知つて居る。私たちの兄事して居た頃の土井晩翠君は、その風貌が既に若き詩人であり、又余韻のある佳い声をもつて居た。それが丹花の如き唇を発して、高くあやつゝて居た仙台弁には、確かに無邪気なる自得があつた。」

さらにのちには「文学の両面」(『定本』別巻第3「故郷七十年」所収)で、上田敏と土井晩翠とが詩界に並び立っていた当時を回想して次のように述べている。「私はじつは両天秤で二股の役をしてゐたらしい。土井君の影響をかなり受け、短い詩ばかりでなく、長いのを作れといはれて「帝国文学」に「桐花歌」という長い詩を書いたことがある。…このときは土井君の側は大いにほめてくれたが、上田君の派はあまり感心してくれなかつた。たしか私の高等学校卒業の年で、上田・土井の両君は大学の三年のときであつた。」 当時の二人の関係としては、文学青年同士として席を同じくする機会はあっても、密接な接触までには至らなかったのであろう。個人的な接触としては、この仙台での講話の機会が意味のあるものだったと見なすことができる。

柳田の仙台での講話の内容についての直接の記録は残っていない。内容が「欧州におけるエスペラントの普及状況」ということであるので、RO1924.2に要旨が報告された東京講演とほぼ同様であったと推測することができよう。要旨によれば、柳田自らも積極的に取り組んだ国際連盟でのエスペラントをめぐる動きについて、極めて客観的でいくぶん悲観的な観察が述べられた。なお、後半では、「客観的な観察」から離れ、エスペラントに取り組む際の姿勢について見解が述べられている。外交、商業、教育の場でのエスペラントの宣伝を続けるべきこと、その際に、十分な会話力と文章力を備え、エスペラントによる共同作業が円滑に機能することを自らを実例として示すべきことなどが、柳田の希望として述べられたとのことである。

仙台での朝日新聞主催時局講演会とこの講演旅行全体については、他の新聞記事や事実上の朝日新聞社史である『村山龍平伝』にも断片的な記述がある。もっとも具体的なのは吉野作造の日記であろう。4月15日に上野を発って、16日に仙台、19日に秋田、20日に山形と3か所で講演会を行って21日の早朝に帰京する講演旅行であった。なお、『河北新報』記事では、法学博士吉野作造、前貴族院書記官長柳田國男、前台湾民政長官法学博士下村宏という肩書で紹介されていたが、実際にはいずれもこの時は朝日新聞社所属である。柳田と吉野はこの年に朝日新聞社の顧問に就いていた。下村は1921年に朝日新聞社に専務として迎えられていた。

柳田と吉野は同時に同じ立場で朝日新聞社に入ったことから、このころ行動を共にする機会がたびたびあった。吉野の日記からは、2月21日から関西で「入社披露」の演説会、3月19日に「共同にて朝日の重なる[ママ]記者三十余名を上海亭に招待」、3月28日から群馬県で講演会などの行動が分かる。

仙台での講演会の翌日には、吉野は出身地の古川に柳田を連れて行って、実家の家族に引き合わせて会食をする。群馬や東北への旅行が朝日新聞社主催の講演会のための旅行であることは間違いないが、柳田はのちに「地方講演の二、三」(『定本』別巻第3「故郷七十年補遺」所収)で記憶違いに基づく記述をしている。柳田にとっては、吉野に連れまわされた選挙応援旅行として記憶に残ってしまったようだ。吉野の日記からも、実際にこの講演旅行を利用して友人の選挙応援活動に精力を費やしたことが見てとれるし、古川では「壮士暴れ込む」という騒動まであった。柳田にとって記憶に深く刻み込まれる刺激的すぎる体験であったのだろう。

吉野作造とエスペラントのつながりは深い。彼は1903年という極めて早い時期に海老名弾正が主宰していた『新人』4巻5号にエスペラントに関する紹介記事を書き自らも独習を始めた。この意味で日本におけるエスペラントの先駆者の一人である。「世界普通語エスペラントー[ママ]」と題するこの記事は無署名であったが、『新旧時代』1926年12月号の「『明治事物起原』を読んで」で吉野が自分の筆になる文章であると認めたものである。吉野が当時『新人』の編集に携わっていたことは確かであるので、このことは文字通りに受け取ってよいであろう。これによれば、1903年11月に教科書を入手して学び始めたものの、「真面目にもやらなかつたし又間もなく中止したから物には勿論ならなかつた。」

しばらくエスペラントから遠ざかっていたが、吉野は1919年5月31日,帝大エスペラント会主催の普及講演会に招かれて「エスペラントと私」を演説し(“Japana Esperantisto” 1919.6)、これをきっかけに再びエスペラントに目覚めて、翌日から学習を再開している。この頃の日記からエスペラント関連記事を抜き出せば、以下の通りである。

「例規の研究」「此頃は」とあることから、7月にかけて日記に記載のない日も朝は決まってエスペラントとロシア語の学習に時間を費やしたのであろう。「我ながら相当に進歩しつゝあり」が具体的にどの程度での語学力を指しているかは分からないが、日記である以上、この時点での正直な自己評価と見てよいだろう。

この吉野のエスペラント学習は1919年6月4日づけ『東京朝日新聞』の「青鉛筆」欄でも伝えられている。

デモクラシーで名高い吉野作造博士は最近こつそりとエスペラント語の稽古をはじめた、尤も初めてアーボーツオーを試みはじめたのではなく今から二十年も前に既にその存在は知つてゐたといふがこゝに先頃排日運動で火の手をあげた北京大学の文科教授で新進思想家と知られた銭玄同君が孔孟の教へを捨て言文一致を採れといふ新支那の思想運動の上からエスペラント語使用を高唱してゐると聞きさてこを吉野博士も昔買ったままのエスペラント語の読本や辞書を書棚の埃から下して独案内式に内々やつてゐるのだとはいつもながら篤学な話である

「二十年も前」は正しくは「16年前」であり、少し誇張しているが、かつてのエスペラントとの接触なども含めてエスペラント学習のことが、始めてから数日のうちに新聞に載っているのだ。「こつそり…はじめた」「内々やつている」などとは信じられない。自分から周りにも吹聴したのであろう。

吉野はこの直後に日本エスペラント協会に入会した。その名前は機関誌“Japana Esperantisto”1919年8月号掲載の日本エスペラント協会会員名簿に会員番号1413として初めて現れ、9-10月合併号にこの間の新入会員として記載されている。

のちに井上万寿蔵(鉄道省、国際観光局などを経て、戦後、交通博物館長)は、日本エスペラント運動50周年にあたっての「先輩はなぜ・どうして学んだか」のアンケート(RO 1956.6)に寄せた回顧の中で、一高時代にエスペラントの宣伝として吉野を呼んで校内で講演会を開き、エスペラントサークル「一高緑星会」の創立へ導いたことを記している。緑星会の発足は1919年であり、吉野のエスペラントへの関心の再燃の様子を物語る、もう一つの証言ということになる。

吉野のこの時のエスペラント学習の動機は、上の「青鉛筆」では銭玄同の思想の影響とされており、中国との関係が大きく働いていたようである。銭玄同が漢字を廃止し代わりにエスペラントを採用するよう唱えたことは知られている。ただし、政治学者の吉野が言文一致運動や漢字廃止という点に共鳴して自分のエスペラント学習を再開させたとは考えにくい。吉野の動機を誤解ないしは単純化して書かれた記述ではなかろうか。

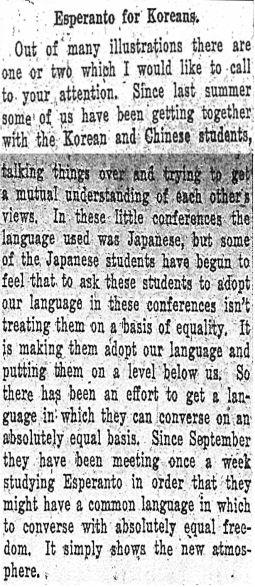

吉野の動機は、むしろ朝鮮人・中国人と対等の立場で話すためというところにあった。“The Japan Advertiser”1920年2月22日号を初出とする‘The Growth of liberalism in Japan’にはEsperanto for Koreansの節があり、以下のように書かれている(ただし、これは講演を基にした記事なので、節の区分やタイトルは編集部によるものであろう)。

…昨年夏以来、我々の幾人かが、朝鮮人や支那人の学生たちと会合し、いろいろ話し合って互いの見地を理解し合おうと試みている。これらの小会議で使われたのは日本語であるが、会議で我々の言語を用いるように要求するのは、朝鮮や支那の学生たちを平等に扱っていることにならないと感じる日本人学生が何人かいる。彼らに私達の言語を使わせ、私たちより一段下に置いていることになるからである。そこで、全く平等な立場で会話ができる言語を使う努力がなされている。この学生たちは、9月以来、自由平等に会話ができる共通言語を使う目的で、毎週一回エスペラント語を学ぶために集まっている。…(太田・宮本訳による)

ここでは学生のこととして語られているが、前年6~7月の吉野のエスペラント学習と無関係であるはずはない。吉野が周囲の学生にエスペラントを奨励したということであろう。

日中青年間の平等なコミュニケーションの手段としてのエスペラントという、この時期に吉野が抱いていた考えを裏付けるものとして、朝日新聞記者の椎橋好(よしみ)は、上述の「先輩はなぜ・どうして学んだか」のアンケート(RO 1956.6)に答えて、次のように回想している。

…宣伝されたのが、17歳のときにエスペラントの学習を開始した魅力と動機。その頃吉野作造博士がハマのYMCAで講演の一節に、「中華の青年は日本の青年に対し、エスペラントによってのみ交際したいと言っている」と聞き、これもエスペラントの裏付と同時に新しい刺戟ともなった。

椎橋の日本エスペラント協会入会は1918年である。吉野の日記によれば、1919年7月26日に横浜の「青年会」で「対外政策の人道主義的転回」の題で講演を行っているが、その食堂でブゼル女史と会っていることから、YMCAで間違いなかろう。椎橋の回想は吉野側の資料とつじつまが合っている。吉野は、日中間での平等なコミュニケーションの手段としてのエスペラントに対する期待を一般向けにも公言していたことになる。

1919年という年は朝鮮で三一運動が、中国で五四運動が起きた年であり、吉野がこれらの運動にシンパシーを感じて活動していたことが背景にあることは疑いない。吉野の周辺では言語の平等についても考えられていたことが分かる。

吉野周辺の学生たちが作る新人会の機関誌『デモクラシイ』1巻7号(1919.10)は、表紙に掲げられたザメンホフの像とともに、山崎一雄の手になる「評伝 ザメンホフ博士とエスペラント」が掲載されている(ただし、発売禁止処分)。他の号で表紙に掲げられたのが、ルソー、トルストイ、マルクス、クロポトキン、リンカーン、ローザ・ルクセンブルグであることを考えると、新人会員たちのザメンホフの思想への期待の大きさが推測できる。山崎の日本エスペラント協会入会(会員番号1096)は1916年と早く、金沢時代に他の金沢市民とともに集団で入会したものらしい。したがって山崎の方がむしろ吉野のエスペラントへの関心を再燃させたという可能性があるが、その経緯は不明である。『デモクラシイ』に現れているエスペラントの取り扱いはまだシンボル的ではあるが、吉野のエスペラント奨励の具体的な成果の一つとも見ることができる。

エスペラントを使うことで中国人朝鮮人と対等の立場で話すというもくろみは、吉野らの期待に反して、その時点では成功したとは言えない。なにより朝鮮においては、1919年までのいわゆる武断統治の時代には朝鮮人の社会活動は大きな制限の下にあったので、エスペラントと接触しえた朝鮮人は洪命憙のような例外的な人物に限られている。朝鮮で組織的なエスペラント運動が可能になるのは、三一運動の衝撃を受けて政策が文化統治に転換されてからであり、1919年の時点でエスペラントを使っての交流は実現性が低かった。1920年代以降には、大山時雄という特異な活動をしたエスペランティストも現れる。

中国人との間では、吉野は知らなかった可能性もあるが、すでに1908年4月に大杉栄が劉師培、張継、景梅九ら革命派の中国人にエスペラントを教え、中国へのエスペラント導入の道筋の一つとなった例があった。のち1935年10月には中華留日世界語学会が結成され、中垣虎児郎が講師役になって中国人留学生にエスペラントを教え、葉君健らから深い敬意をもって記憶されることになる。この周辺から、長谷川テルが中国人劉仁と結婚し、中国に渡って抗日戦争に加わることになるのも、日中関係史上に特筆すべき出来事である。

吉野らのエスペラント使用の試みは、これらの出来事のつながりの中に位置づけられる。この関係で言及しておきたいのが、「コスモ倶楽部」である。詳しくは、松尾尊兊「コスモ倶楽部小史」を参照されたいが、1920年11月堺利彦らにより結成されたこの組織は、日本の社会主義者らと朝鮮中国の留学生ナショナリストの交流を目的としていた。吉野も主要メンバーであり、吉野の周囲の学生らも加わっていた。エロシェンコや秋田雨雀といったエスペランティストの名前も見えている。

注目すべきこととして、1921年6月24日の講演会で配布された宣言と規約のうち、少なくとも規約は日本語、中国語、エスペラント、朝鮮語、英語の各言語版が作られた。「人類が国家的又は人種的な偏見を離脱して、たゞ人間として心と心をもつて真の交渉を開始するところから、新しい世界が生れてくる。吾々は人類の愛と相互扶助とを説く。」という宣言の趣旨に吉野が同意したことは疑いなく、エスペラントの使用についても当然知っていたはずである。エスペラント文規約を起草したのは秋田かエロシェンコであろうが、エロシェンコは前月の5月28日に日本から追放命令を受けて検束され、6月初めにはウラジオストックに移送されていた。

なお、高杉一郎『ひとすじのみどりの小径』によれば、1921年6月26日に極東共和国政府にザバイカル地方エスペラント協会指導者アスターフィエフが提出したエロシェンコの身上書には、コスモ倶楽部は朝鮮の独立をはかり、社会の全般的改革のためにたたかうことを目的とするものだったと書いてあったとされている。この身上書の記述にはエロシェンコの何らかの思わくが反映されている可能性もあるが、コスモ倶楽部に関する史料が乏しい中で無視することはできないであろう。

コスモ倶楽部は3年ほどで自然消滅に至り、具体的な成果を生むことはできなかった。短命に終わった要因として松尾が「日本人社会主義者の大国意識、すなわち被圧迫民族軽視」を挙げていることは、エスペラント使用の意義との関連で興味深いが、ここで深く論じる用意はない。また、これ以上の新人会とエスペラントの関わりについては、大島・宮本『反体制エスペラント運動史』に譲ることにする。ただし、新人会出身の守随一については柳田との関係において4節で扱う。

吉野のエスペラント学習と普及運動への関与は今回はしばらく持続した。日本エスペラント協会は1919年末に日本エスペラント学会として再出発する形をとるが、翌1920年から吉野はその評議員を務めている。したがって冒頭で紹介した記事の1924年4月時点では、吉野と柳田との間には、日本エスペラント学会評議員という共通点もあったのである。1921年5月12日には一高のエスペラント普及講演会に呼ばれ“Mia ĉio pri Esperanto“(エスペラントに関する私の全て)の題で150人以上の学生を前に講演したことも伝えられている(RO 1921.6)。また、川原次吉郎は「50周年記念座談会」(RO 1956.9)で「私は吉野先生の金曜日の面会日の常連であったが、エスペラントの本を便所のなかにおいて、最後まで勉強された。便所のなかから本をもって来て、わたしに質問されたこともある」と回想している。

柳田と吉野の二人に比べると、終戦に際して情報局総裁として「玉音放送をプロデュース」することになる下村宏は、エスペラントを学習した経験はないようだ。しかし、エスペラントの支持者ではあった。彼は、朝日新聞社入社後の1921~22年にジュネーブを含めて欧米各地を視察する機会を得たが、その旅行記『欧米より故国を』(1923)に「エスペラント」の項を1ページ設けていた。国際連盟でのエスペラントをめぐる議論を踏まえた上で「我国でもエスペラントには相当注意を払うて貰ひ度い」と述べている。のちに少年向けとして書かれる『これからの日本 これからの世界』でも「カナ字,ローマ字,エスペラント」の章を設けて、エスペラントを好意的に紹介し、戦後にもエスペラントに好意的な言動を示している。

結局、1924年4月仙台での朝日新聞時局講演会の講師の三人ともが、これ以前になんらかの形でエスペラントに関与していたことになる。このことは、柳田とエスペラントの関わりを考える上で示唆的である。

日本におけるエスペラントの組織的活動は1906年に始まり、沈滞期を経ながらも、1916年ごろ以降はおおむね一貫した活動が行われ、新聞などでも折にふれて話題になっていた。したがって、柳田がエスペラントと最初にどのように接触したかは、確定しようがない。後述のように、柳田の旧友のなかにもエスペランティストが見られたのである。

岡谷公二『貴族院書記官長 柳田国男』は1916年9月10日づけの『東京日日新聞』記事に注目させてくれている。「貴族院の柳田書記官長は何んにでも趣味を持つ人だ。…小説が好きで、いろ/\な小説家と交際し此頃はエスペラント語の研究に夢中である」とのことである。この記事は柳田をゴシップ的に語ったもので、小説家との交際についても必ずしも的確に伝えていないとのことだ。岡谷の述べる通り、エスペラントの研究についても「そのまま真に受けるわけにはゆかないが、事実だとすれば、なかなか興味深い」ということになろう。

柳田が国際連盟委任統治委員としてスイスのジュネーブに赴任したのは1921年7月である。この頃、国際連盟にエスペラントを取り上げさせようという一連の動きがあった。その中心にいたのはスイス人国際連盟通訳官(のちペルシャ代表)であり、世界エスペラント協会の指導者エドモン・プリヴァであった。国際連盟事務局職員の藤沢親雄も学生時代からの熱心なエスペランティストで、会話の流暢さで知られていたが、その動きに積極的に関与した。なお、柳田はのちに「ジュネーブの思ひ出」(『定本』第3巻)でプリヴァをユダヤ人として回想しているが、これは間違い(ないし記憶違い)である。

事務次長新渡戸稲造も、その影響を受けて、8月初めにプラハで開かれた第13回世界エスペラント大会に国際連盟を代表して出席して(プリヴァの通訳により英語で)スピーチを行い、エスペラントが使われているさまを体験している。エスペランティストである藤沢、宇佐美珍彦(うずひこ)(外務省職員)および成田重郎(留学生)も同行した。国際連盟に対して提出した報告書でエスペラントに好意的な見解を示し、その後の議論でもエスペラントのために取り計らう姿勢を見せる。

また、国際連盟における日本代表の安達峰一郎もその動きに賛同した。1921年の第2回国際連盟総会と翌22年の第3回総会および同年の第4回国際労働会議でエスペラント支持の立場を鮮明に示している。

柳田のエスペラントへ向けての関心が、このような状況、特に新渡戸から影響を受けてのことであることは疑いない。新渡戸と柳田は農政学という公的な立場で近かっただけでなく、1910年から郷土会で活動した個人的にも親しい間柄であった。ただし、『柳田国男伝』がしているように、柳田のエスペラント活動の中で国際連盟における動きだけを特に取り出すことは、適切な捉え方ではないと思われる。

確かに柳田はのちに「ジュネーブの思ひ出」(『定本』第3巻)の中で「ちやうど此頃連盟の中に起つて居たエスペラント公認案に、私が並以上の関心を寄せた…」と書いている。「是なら自分でも思つたことが言へる」という個人的な期待と、「小国は大事にせられ」という国際組織における公正さへの希求がその根底にあった。しかし、新渡戸は事務次長として、また安達は日本代表として、また藤沢は事務局職員として、この問題についてそれぞれその職務において関与しえたし、実際にそうした。一方、委任統治委員である柳田にとっては、この問題の職務への直接的な関与は限定されていた。

新渡戸は確かにその後もエスペラントの支持者であり続けた。英語講習会での講演においてさえ「自分がこゝに来たのは英語奨励の為よりも寧ろエスペラント学習を諸君に勧める為だといつて…そこへゆくとエスペラントに限る、と色々例を挙げて述べたそうだ」(『英語青年』第58巻1号, 1927.10.1)とエスペラント支持を唱えた。拓殖大学で行った講演の結果として永田秀次郎をエスペラントに好意的な立場に引き込んだりもしている。しかし、新渡戸は支持者にとどまったのであり、彼にはエスペラントを言語として習得しようとした形跡は認められない。

それに対して、柳田の方はより積極的に、しかも深くエスペランティストの中に飛び込んで行って、みずから熱心なエスペランティストになっていく。この違いは見逃すべきではない。すでに40代半ばを過ぎていた柳田がそのような行動をとったのは、明らかに柳田個人がエスペラントの中にそれに値するような内的な価値を見出したからである。その要因としては、柳田が語学で苦労したことが挙げられている。しかし、本稿では要因に注目するよりは、史料をもとにして柳田の行動を周囲との関係の中においてたどっていくことに重点を置きたい。

柳田のエスペラントへの関心を初めて証拠立てる史料は、1921年9月18日づけでジュネーブから佐々木喜善に宛てた葉書(「佐々木喜善氏宛」88番『定本』別巻4)である。

同じうそをつくなら美しくつきたいといふやうな人〻も若干は此大事業にまじりをり候 日本の人ハ多くはそれさへも出来不申 欧羅巴人は依然として日本のことは何も知不申候 エスペラントの運動を起すの必要あるかと存申候 秋田君とでも相談し君も是非書けるやうになり置かれんことをのぞミ申候

「此大事業」とは国際連盟のことであり、この時点で国際連盟における国際コミュニケーションとの関連でエスペラントの必要性を考えていたことになる。佐々木喜善に学習を勧めていること、「秋田君」として劇作家秋田雨雀を相談相手として推薦していることが注目される。

柳田と佐々木はもちろん『遠野物語』以来の親しい仲であるが、柳田がエスペラントを勧める相手として佐々木を選んだのはなぜであろう。柳田はスイスの国際連盟において公私の両面のいろいろな場面で国際語の必要性と意義を痛感したであろうが、岩手県遠野郷土淵村在住の喜善がそのことに共感することをどうして期待できたのだろうか。しかも、最初から「書く」という能動的な言語使用を勧めていることにはどのような意味があるのだろうか。

のちに佐々木の死(1933年)にあたって、柳田は『新岩手人』第3巻12月号に追悼文「郷土研究家としての佐々木喜善君」(『定本』未収録、『全集』第29巻)を寄稿する。そのなかで、東北人のタイプの一つとして「容貌風采共に堂々として重々しく、口数も少ない癖に、ひどく感覚だけは近代的で神経の繊細な生活力の希薄な人」を挙げた上で、佐々木をその典型としつつ、「人の笑つて顧みない昔話の蒐集をやりながら、エスペラントの研究をやつた佐々木君の一見矛盾に見える意図なり仕事なりは、よくその性格を現はしてゐるものでせう。」と書く。佐々木にエスペラントを勧めたのが自分自身であることをよもや忘れたはずはなかろうが、その柳田さえ「一見矛盾に見える」と形容するようなエスペラント学習をそもそもなぜ勧めたのであろうか。

これらの疑問に直ちに答えを出すことはできない。しかし、この二人の関係をより深く理解するためには考える価値のある問いであるように思われる。

一方、相談相手として秋田雨雀の名前を挙げたことはそれほど意外ではない。秋田は、吉野作造の関連でも名前を挙げたが、1914年エロシェンコに出会ったことをきっかけにエスペラントを学び、エスペランティストとして公の場で積極的に活動していたので、柳田は当然のこととしてそれについて耳にしていたはずである。二人は1907年頃にイプセン会で活動を共にした旧知の仲であった。ただし、後述のように、それ以降には密接な関係が続いてはいなかったようである。佐々木の方も秋田と同じ早稲田で文学を学び(ただし、佐々木は中退)、その頃から文学上の付き合いもあった。また、秋田は青森県出身であり、岩手県の佐々木と隣県のよしみも期待できたであろう。

9月18日のジュネーブからの柳田の葉書は10月26日に喜善のもとに届いた。佐々木は日記(『佐々木喜善全集』第4巻)に「ゼネヴァノ先生ヨリエスペラントヲ書クヨウニナレトノコト」と記し、勧めに従って翌27日に「秋田雨雀君ニエスペラントニ関シテノ状」をしたためている。秋田の日記は来信を記録しておらず、秋田がこの依頼をどのように扱ったかは分からない。12月11日になって佐々木の日記に「秋田君カラハガキ来テ居ル」とあるのは、その返事だろうか。ともかく喜善の方は「先生ノ注意ニヨリエスペラントノコトニ夢中ニ」(10月29日)なり、日記中のエスペラントに関する記述も増えてくる。翌1922年1月までには日本エスペラント学会に入会し、評議員で庶務部委員でもあった大井学から個人的に学習の便宜を図ってもらっている。

この時期の二人の手紙のやり取りの中では、エスペラントは一つの決まったテーマになっている。柳田側については次節以降で見ることにして、佐々木側の動きをまとめて見ておこう。

1922年2月3日には、一時帰国していた柳田宛てに「エスペラントはイソツプはやつと上げかゝりて居ります。此の話は筋が大凡解つて居りますので他の国語からの連想が加つていけませんでしたが今度は全く解らない書物を見やうと思つて居ります」と学習の進捗状況を報告している(「柳田國男宛書簡」18番, 『佐々木喜善全集』第4巻)。エスペラントへの言及は、他にも書簡26番(1922年5月29日)、27番(7月3日)、28番(8月4日)、30番(9月24日)、31番(10月3日)、33番(12月4日)、35番(1923年2月15日)にも見られ、35番では「日本エスペラント学会のレヴォオリエンタ」を読んだ事が記述されている。なお、29番(1922年9月2日)での国名のJapanujoおよび36番(1923年3月10日)での敬称のSinjoroはいずれもエスペラントの単語であり、本文中にエスペラントの単語を交えている書簡もある。

なお、41番として〔大正12年〕(1923年)と年次を括弧書きした12月20日づけの封書が掲載されているが、これは1921年の誤りではないだろうか。この手紙には「エスペラントの方、二三年前に一寸ノゾイタ事が御座いましたが、…或る疑問に突当つて中止して置きました。ところが、先生からの御語で復むつくりと躍上つて先日から見て居ります。秋田君にも頼みますと喜んで貰つて居ります。…La Revuo Orienta之れも中止して居りましたが、復講読[ママ]いたします。」とある。内容からしてエスペラントを勧められたのに対する最初の返事にふさわしく、これがエスペラントに言及する他の書簡より後のものであるとは考えにくい。特に、35番で「レヴォオリエンタ」を読んだことが報告されており、41番の「La Revuo Orienta之れも中止して居りましたが、復講読いたします。」がそれより後であるはずはない。

他にも、この書簡では佐々木は「センバン」という語の語源について尋ね、外国のザシキワラシの本について言及しているが、この内容は、柳田が1921年12月15日づけ佐々木宛て葉書(「佐々木喜善氏宛89番」)で「セルバン(瑞西のザシキワラシ)のことをかいた本はもつてかえりました」と述べていることと対応する。なお、『定本』ではこの葉書の日付の「大正十年」の「十」に疑問符をつけているが、冒頭の「電報をありがたう」は、佐々木の日記(1921.12.14)の「柳田先生ニ祝還ノ電報ヲ出ス」と対応していて、問題ない。

ほかにも「江刺郡民譚」などを候補として挙げつつ、刊行予定の童話集の名前について柳田に相談しているが、『江刺郡昔話』(1922)のことではないだろうか。

41番の直前に配置された1923年12月15日づけの40番の年次の大正十二年には括弧はついていない。内容的からしても「松本君は立派な論文を二ツ迄出して居ります。泰山の研究、支那の姓とトーテミズム」とあって、松本信広の「泰山石経」(『史学』1, 1922,)と「支那古姓とトーテミズム」(『史学』1, 1921-22)とおぼしい。1923年に間違いなかろう。この40番と41番がわずか5日しか隔てていないとすれば、帰国早々の柳田に対して恐縮しながら送ったにしては内容の上での連関が見えないことが不審である。なお、1923年の日記は欠落しているため日記の記述との対応を見ることができないが、1921年12月20日に「先生ニ手紙ヲ出ス」とあり、誤りと考える上での傍証にはなる。この41番の手紙の日付についてはなお慎重に検討しておく必要があるだろう。

『全集』第4巻の日記によれば、1922年1月4日には早くもイソップの読解に挑戦した。のち辞書を入手して、上記の手紙にあったように2月3日には読了に近づいた。5月ごろからは外国の伝説や物語を中心に読書を進めた様子が伺われる。また、1922年5月から翌23年5月にかけて、数度にわたって『岩手毎日新聞』と『漫画新聞白龍』にエスペラント関連記事を寄稿し、読者から反響があったことに気を良くした。

佐々木は柳田から受けた刺激に発するエスペラントへの関心を以後も継続する。1929年に仙台に移住してからも大本のエスペラント講義を担当したり、花巻にエスペラント講習に赴いて宮沢賢治と語らいあったりする(1932年)ことになる。ただし、佐々木のエスペラント活動は個人的な学習と読書のほかはもっぱら岩手県と仙台での地域的な活動に限られており、全国的ないし国際的な展開には至らなかった。また、柳田の勧めにもかかわらず、日記に散見される短い書き込み(翻刻ミスも多いようだが、原文における誤りもあろうか)を除くと、エスペラントで文章を書くには至らなかった。

柳田は1921年12月に一時帰国している。菊地暁「〈ことばの聖〉ふたり ―新村出と柳田国男」によれば、その直前に柳田は、洋行中の新村出とロンドンやマルセイユで一緒になり、「クライスト号にて同船帰朝」する。菊地が「新村出が柳田国男と終生親交を結び続けたことは思いのほか知られていない」として注意を喚起してくれているように、二人は第一高等中学以来の親しい友人であった。

よく知られていることだが、新村はドイツ留学中の1908年に文部省からの指示で第4回世界エスペラント大会(ドレスデン)に日本代表として出席していた。ヨーロッパで旧交を温め帰途をともにしている間に二人が何を話したかは知る由もないが、この前後の柳田のエスペラントへの関心の高まりを考えれば、長い船旅の中でエスペラントを話題に出したことは十分にありうる。新村からの反応があったとすれば、ドレスデン大会の懐かしい思い出であったであろう。

翌1922年中の動向のうち、一時帰国中および再渡航時の船中での行動は「大正十一年日記」(『定本』別巻4)に、2回目のスイス滞在中のことは「瑞西日記」(同第3巻)に、それぞれ細かく記録されている。その中にエスペラントへの言及は多く、ここでその全てを詳しく検討することはできないが、いくつかの点には触れてみよう。ただし、その経緯や意図はこの日記の記述だけからは十分には分からない。より深く理解するにはさらに他の史料と突き合わせることが不可欠である。

まず「大正十一年日記」からエスペラントに関係する記述を抜き出せば、以下のようになる。

「小阪君」は誤字で、日本エスペラント学会の中心人物小坂(おさか)狷二(けんじ)のことである。何(が)盛三(もりぞう)も評議員として活動していた。なお、四方堂は谷亀之助が何の極東書院の事業を引き継いだエスペラント書輸入販売店で、本郷五丁目にあった。現在、成城大学にある柳田文庫には、この時に買ったものかは確認できないものの、四方堂のシールの貼られたエスペラント書も収蔵されている。学習の跡を示す線も書き込まれているが、いくぶん凝った表現に注目しているようで、明らかに学習がかなり進んだ段階でのものである。

1月に小坂および何の二人と頻繁に会っているのは、主に帝国議会への請願の件があったからである。一時帰国を前にして、柳田はスイス在住日本人からのエスペラント調査に関する帝国議会への請願の署名を集めることを提起し、そのとりまとめ役になって、署名を携えて帰国してきた(RO 1921.11, 1922.2、『東京朝日』1922.1.21、何「世界に於けるエスペラント普及の概況」)。この請願は所定の美濃紙を使っていないなどの形式上の不備で却下され、国内であらためて請願のための署名が集められて、結局2月15日に「国際補助語エスペラント教授調査に関する件」として衆議院請願委員会で採択された。RO 1922.3は「エスペラントに関する請願 衆議院で採択」とそれを報じ、「本件の成功は全く発案者たる柳田法学士及び始終各方面に奔走して下さつた何法学士に感謝せねばなりません」と付言している。

何とは「エスペラントセルボ」の件でも連絡を取り合っている。日記の1月9日条にある「アパナエスペラントセルボ」の「アパナ」は明らかに「ヤパナ」(japana 「日本の」)の翻刻ミスである。これについて、奈良は万国エスペラント協会が中心となっていたような、通訳や相互援助サービスを指すものと考えていたが、むしろBohema Esperanto-Servoが1919年から発行していた通信希望者ほかの名簿BES-a adresaroの日本版を狙っていたと考える方が、その名称の類似性から判断して妥当ではないだろうか。このようなサービスについては同年5月12~15日に学士会館で開かれた第9回日本エスペラント大会でも話題になった(RO 1922.6)。小坂や何のようにエスペラント語学力を備えた者がそのより効果的な実用の方法を模索することは当然であるが、まだ本格的にエスペラント学習に取りかかっていない柳田がその相談に関与したことは意外な感じがする。

1月25日の会合は柳田の帰朝歓迎会であった。エスペラント文の報告(RO 1922.2)によれば、50名以上の参加があり、柳田は自身の国際連盟での尽力と議会請願の署名について語ったという。日記に名前が挙げられている小野俊一は動物学者であるが、かつて柳田らの郷土会にも加わっていた。このころは妻のアンナ(=アンナ・ブブノワ)とともにエスペラント運動に参加していた。柳田は初めて出たエスペラントの会合に旧知の顔を見出したことで、心が休まったであろう。のちに小野は戦後の日本社会党の結成にあたり、国際語としてエスペラントを採用することを綱領に入れさせることになる。

講演旅行で京都に滞在中の2月13日には、「青年館にてエスペラント会員に話」をしている。京大エスペラント会主催の講演会(聴衆30名)で、「エスペラントと国際連盟」という題で話して、好印象を与えたのであった(RO 1922.3)。同号のエスペラント文の報告は、さらに、講演会の冒頭で新村が京大エスペラント会の会長として挨拶し、講師の柳田を紹介した、とも伝えている。上の抜粋では省略したが、柳田は10日夜に京都に着くとすぐ新村に電話をかけて、翌11日に新村宅を訪問しており、13日も大学で新村と会ってもいた。この講演を持ちかけたのは新村ではなかろうか。

このころの京大エスペラント会の中心は、のちに岡山大学学長および世界エスペラント協会会長となる医学部生八木日出雄であった。八木は北野中学生時代の1917年ごろからのエスペランティストで、三高時代にエロシェンコ講演会で通訳を買って出て見事にできたことで自信をつけた。1921年の京大入学後はさらに熱心になっていて、この前後のRO誌には八木からの京大エスペラント会の活発な活動報告がたびたび掲載されている。

吉町義雄は桑原・林編『三高エスペラント会小史』に寄せた文章で、「国際連盟に関係された柳田国男氏を迎えて京大基督教青年会館で講演会があった時」を想起している。八木の後輩の三高エスペラント会の主力メンバーとしてこの講演会に参加したのだろう。吉町「京洛四年」によれば、手伝いもしたようだ。のち彼は京大に入学して新村の下で言語学を修め、九大教授になる。

RO 1922.2は、正確な日時なしに、京大のエスペラント講習の終講式で新村がドレスデンでの世界大会の思い出を語り、熱心な支持者になったことを伝えていた。この前後に京大エスペラント会の会長に就いたのであろう。新村はこの年に結成される京都学生エスペラント連盟の会長にも推されることになる。

なお、新村は翌1923年から1926年まで日本エスペラント学会の評議員も務める。23年11月11日の関西学生連合エスペラント雄弁大会では会長として開会の辞を述べ、「明瞭なるエス語で堂々と挨拶」したと伝えられる(RO 1924.1)。さらにのちの1952年9月には第39回日本エスペラント大会(京都)で名誉会長に推され、開会式の挨拶でドレスデン大会の思い出を語る。RO 1953.1の「ドレスデン大会の思い出」(『全集』第14巻に再録)は、これをきっかけにして、進藤静太郎と川崎直一が日を改めて自宅を訪問して聞き取り、二人が書き起こしたテキストを新村が校閲したものである。

「大正十一年日記」4月10日条の「東宮御所に参り国際連盟の話申上」という記述はエスペラントと無関係のように見える。しかし、RO 1922.5には「摂政の宮殿下 エスペラントについて語らせ給ふ」という興味深い記事がある。イギリス皇太子エドワード(のち「王冠を賭けた恋」で退位するエドワード8世)の訪日時の各国外交官謁見の際、摂政宮(のちの昭和天皇) がフィンランド公使ラムステットに日本での講演について質問した。ラムステットが講演ではエスペラントで話すと答えたのに対して、摂政が「エスペラントでなさいますのですか。エスペラントと云う言葉はたいそうやさしい語だそうでございますね」と述べたと伝え、続けて「丁度数日前、我が熱心なる宣伝者柳田國男氏が殿下の御前で国際連盟のことに就て御講話を申し上げたのであるが、勿論氏は他の事と共に国際語エスペラントの事にも言及されたと云うことである」と、その経緯を明かしている。なお、この記事に接して、佐々木喜善は「先生の高貴の方面の御活動を読んで胸を躍らせ」(「日記」1922.5.29)ている。

「我が熱心なる宣伝者柳田國男氏」という表現は、この時期の柳田の行動が周囲のエスペランティストに与えていた印象を端的に物語るものだ。同じくRO 1922.5の別の記事にもその様子が現れている。「四月十四日柳田國男氏が外務省情報部を訪問せられた際、氏は同部の幹部諸君に対して大に有効にエスペラントの宣伝を試みられた。」 この記述は日記4月14日条「外務省情報部にてエスペラントの話をする」と対応するものである。同号のエスペラント文の報告の方がやや詳しい。何が行っていた外務省欧米局長松平恒雄や情報部の広田弘毅課長に対するエスペラントの宣伝活動に柳田が口添えをして、外務省側のエスペラント認識を改めさせた、ということである。

4月22日の日本工業倶楽部で開かれた東京講話会の「小阪君のエスペラントの話」は、やはりエスペラント文の報告(RO 1922.5)によれば、柳田がセッティングしたものであり、通常の会合より多い20名が参加した。報告者は日本の実業家がエスペラントに注目しつつある証と評しているが、柳田にとってエスペラントの実用を目指しての活動であったのだろうか。

柳田の「熱心な宣伝者」ぶりは明らかである。日本エスペラント学会への入会時期は不詳だが、この年の6月以前である。スイス滞在を見越して2年分の維持会費20円を払ったこともそれに通じる。参考として、普通会費は年額2円40銭である。住所としてはスイスの住所を登録して会誌を送ってもらうことも可能であったが、「牛込区加賀町二の十六」を登録した。

柳田は同年10月の第10回日本エスペラント大会で、日本エスペラント学会評議員に選任された(RO 1922.11)。渡欧前に了解していたのであろう。なお、吉野作造はこの時は非改選である。

上述のように柳田は1921年からエスペラントの「宣伝」には極めて熱心であったし、エスペラントの実用のための方策を模索し、佐々木には「エスペラントで書く」ようになることを勧めていた。ところが、どういう訳か、柳田本人は当初は語学学習には向かわなかったらしい。

自分でもエスペラントについて講演を行い、エスペラント書籍を買っていたのであるから、エスペラントという言語のしくみや簡単な単語をまったく知らなかったはずはなかろう。しかし、日記の記述からは真剣に学習した様子は伺えないのである。

日記からエスペラント学習が確認できるのは、再びスイスへ向かう船に乗ってからの5月15日、上海と香港の間でのことである。集中してエスペラントを学習したようで、6月5日には『ザメンホフ伝』を原文で読むまでになった。

スイスに戻ってからの様子は「瑞西日記」に詳しい。エスペラント関係の事項を抜きだしてみよう。藤沢親雄夫妻ともたびたび会っているが、エスペラントの用件と明記されていない事項は採らない。

この日記の記載と佐々木喜善に宛てた書簡および他の史料とを照らし合わせると、二度目のスイス滞在中の柳田が実に本格的にエスペラントに取り組んだ様が浮かび上がってくる。

7月7日条の「成城の小原君」は後に玉川学園を創設する小原国芳である。柳田は長男為正を成城小学校に通わせていたが、「エスペラントの論文」を送ることについてヨーロッパへの出発前に約束でもしていたのであろうか。小原もエスペラントに関心を持っていたのであろうが、本格的な学習としては1927年10月成城学園で開かれた講習会で石黒修から指導を受けることになる。

10月27日条にある「エスペラントの会を家にて開く」という記述からは、柳田がジュネーブのエスペラント会に単なる「お客さん」として参加していたのではなく、会の活動に積極的に関与したことが分かる。「沖縄のことを話す」も、スイスのエスペランティストたちに自分の学問的な関心の対象のことを伝えたかったことの現れである。聴衆の側に予備知識をほとんど期待できないから、かなり勇気のあるテーマの設定だと言えよう。もっと無難なテーマを選ぶことはできたであろうに、あえて自宅での会合にあたって話のテーマとして沖縄を選んだことには柳田の意気込みが感じられる。

また、11月8日づけの葉書(「佐々木喜善氏宛」101番)では、佐々木喜善に宛てて次のように書いている。

… エスペラントももう四五日前から始めて見ました いゝ字引が手に入つたら江刺話の二三節を訳して見やうとおもつてゐます …

「四五日前から始め」たのはウマンスキーを会話の家庭教師に呼んだことである。「江刺話の二三節を訳して見やう」とは、多分に佐々木に対するリップ・サービスのきらいがあるが、ここでも柳田においてエスペラントへの関心が民俗学と無関係でないことを示している。

12月9日づけ封書(「佐々木喜善氏宛」102番)ではジュネーブのエスペラント会の様子を詳しく伝えているが、柳田のエスペラント理解を知るためにさらに興味深いのは1923年1月7日づけ封書(「佐々木喜善氏宛」103番)である。

エスペラントで物がかけるやうに早く御なりなさい、単に文法のミならず此語に於てハ「簡単」、「明瞭」且つ「よい響」といふことを非常に重んずるやうです 重ずるといふよりも之を規則にしてゐるやうです 私の尤も敬服してゐる文章ハジュネブの若い学者「プリベ」[ママ]といふ人のザメンホフ伝です 日本で手に入らぬやうなら今に送つてあげましやう 私は「エスペラント」の方から日本の文章道をも改良し得るとさへおもつてゐます

エスペラントを相当程度まで習得した上で、エスペラントによる著述の文体について考察していたようだ。日本語の文章道につなげているところは興味深い。内容として、上述の同年12月16日に東京のザメンホフ誕辰祭で行う講演の内容とも重なる。

佐々木の1923年2月15日づけ封書(「柳田國男宛書簡」35番)は、これに対する返事であろう。「エスペラントで書いて見度い程度になりかゝつて居ります それに此頃京都から日エス辞典が貧しいながら出ましたので、ひどく便利を感じて居ります」とある。この辞書は1922年11月に京都のカニヤ書店から刊行された『日本語エスペラント小辞典』である。日本で初めて出版された日本語から引くエスペラント辞典であった。八木日出雄の監修で三高の桜田一郎(のち京大工学部教授)らが執筆し、三高エスペラント会編の名義で出したものである。7×12㎝の文字通りの「小辞典」であるが、本文232ページ、総語数約7000を数える。佐々木はこの日エス辞典を買って便利に、ただし物足りなさも感じながら使ったのであろうか。日エス辞典であるから、柳田の助言を受けて実際に書くという能動的な言語活動を見据えていたことになる。

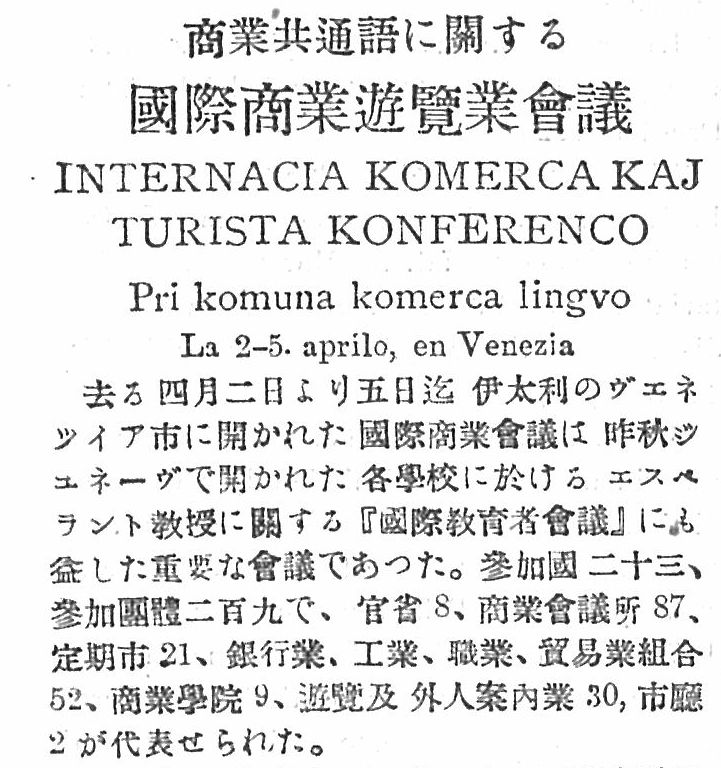

12月6日の「荒井農相にエスペラントの事につき手紙を書く」との記述は分かりにくい。柳田は農政官僚出身であるから、農相に手紙を書くことはありえなくはない。しかし、この時にジュネーブから農相に宛てるべき、どのようなエスペラントがらみの用件があっただろうか。この疑問は、翌日の「日本の商業会議所へ、ベネチヤのエスペラント会議の案内状を取次ぐ」との記述と合わせて読むことによって、解くことができる。農相は農商務大臣なのであり、用件はやはり「ベネチヤのエスペラント会議」だったのだ。

この会議は、1923年4月3~5日、べネチアでの「商業共通語に関する国際商業遊覧業会議」で、在スイス、ジュネーブのイタリア商工会議所が主催したものである。このことから、これも一見したところではエスペラントとは無関係に見える11月29日条「町の伊太利商人会より手紙。」との記述もこの会議の準備に関する用件であったことが推認できる。

この会議にはプリヴァら世界エスペラント協会も参画していた。柳田は日本からの参加を農商務省と商業会議所に呼び掛けることで、この会議の準備に協力したのだ(RO 1923.7)。この会議は結局27カ国から207の機関や組織が参加する盛会となったが、日本からの正式参加はなかった。

この会議はすべてエスペラントで行われ、この分野でのエスペラントの役割を強調することになった点に大きな特徴がある。44ページの会議録も全文エスペラントで刊行されている。柳田は、4月3日づけで佐々木に宛てて葉書(「佐々木喜善氏宛」107番)で「ヴェネチヤのエスペラントの会を傍聴にきました。遠い小さい国〻の人と話してゐます 伯林の書店が出張してゐましたから三四種の本を送らせます不用になつたら皆同志者に分けてやつて下さい」と書き送っている。「傍聴」とあるが、準備にも関わっていた以上、単なる傍聴ではありえない。

柳田がエスペラントのみを使うこの会議において何を感じたかについては、史料が少なく、なお検討を要する。1923年については公開された日記がないので、前年ほどに詳しい様子は伝わらないのである。6月16日づけで佐々木宛てに次のような手紙(「佐々木喜善氏宛」109番)を書いたことは注目しておこう。

写真を取るのが大儀だから之をあげます 宅にある外には之が一枚しか無いのです。四月の四日にヴェネチヤでうつしました 場所は世界で尤もうつくしいサンマルコ大寺の門前で仲間は皆エスペランチストです 右の大きいのがチェッコスロバキヤの人ロマダ他の二青年はハンガリヤ人、二人の姉妹は此町の娘です。エスペラント大会の特志案内役でした 今になつては夢のやうな記念です

べネチアの会議の時に、チェコスロバキア、ハンガリー、イタリアのエスペランティストたちと写した記念写真を送りながら「夢のような記念」と言っている。この写真の詳細は不明だが、場所が「世界で尤もうつくしい」にしても、説明からして被写体の中心は明らかに人物である。とすれば、エスペラントを介しての国際的な交歓を念頭においての「夢のような記念」という述懐であったと解釈するのが自然である。

『柳田国男伝 年譜』の1923.5.24条に記載されている「エスペラントの会で日本の話をする。」はEsperanto (U.E.A) 誌(1923.7)がスイスエスペラント協会からの報告として掲載するエスペラント文の記述と対応しているが、こちらでは柳田はステロの会で”pri Esperanto en Japanio”「日本におけるエスペラントについて」話をしたと伝えられている。

1923年末に帰国した柳田は、関東大震災後の惨状を目にし、「こんなことはしてをられないといふ気持になり、早速こちらから運動をおこして、本筋の学問のために起つといふ決心をし」(『定本』別巻第3「故郷七十年」所収「国際連盟で働く」)た。日本民俗学の確立に邁進する決意を固めたということであるが、エスペラント活動から離れることを意味してはいない。上述のように、柳田は夕食後の一家団欒の時間に子どもたちにエスペラントを教え、めいめいに単語帳まで作らせたのであり、「エスペラントづいて帰国した」と息子為正に印象づけた。

エスペラント熱は家庭内にとどまるものではなく、帰国から間もない12月16日の東京でのザメンホフ祭に招かれて講演を行い、翌年4月には仙台の講演旅行でエスペランティスト向けにおそらく同趣旨の講話を行ったことも、本稿の冒頭で扱った通りである。ただし、上掲の東京講演の趣旨からも分かるように、エスペラント普及活動に協力する姿勢は示しつつも「熱心な宣伝者」一辺倒でなくなっていることには注意を要する。

奈良が「柳田国男とエスペラント」の中で「帰国以後のエスペラント活動については記録が残っていない」と断定したことが誤りであることを明確にするために、柳田のその後のエスペラント活動をたどっていこう。

1924年夏に柳田は内務省社会局に招かれてエスペラント講演会を行い、これは同局内に五月野エスペラント会を結成することにつながった(RO 1924.8)。内務省側の取りまとめ役は安武直夫であった。

『青年と学問』(『定本』第25巻)は、1925年5月、長野県東筑摩郡教育会での講演が元になっているが、「(学問の場において)日本語で感じたことを英語で陳述せねばならぬのは情け無い話で、それ故に自分などはエスペラント運動の大賛成者である。」と述べられている。

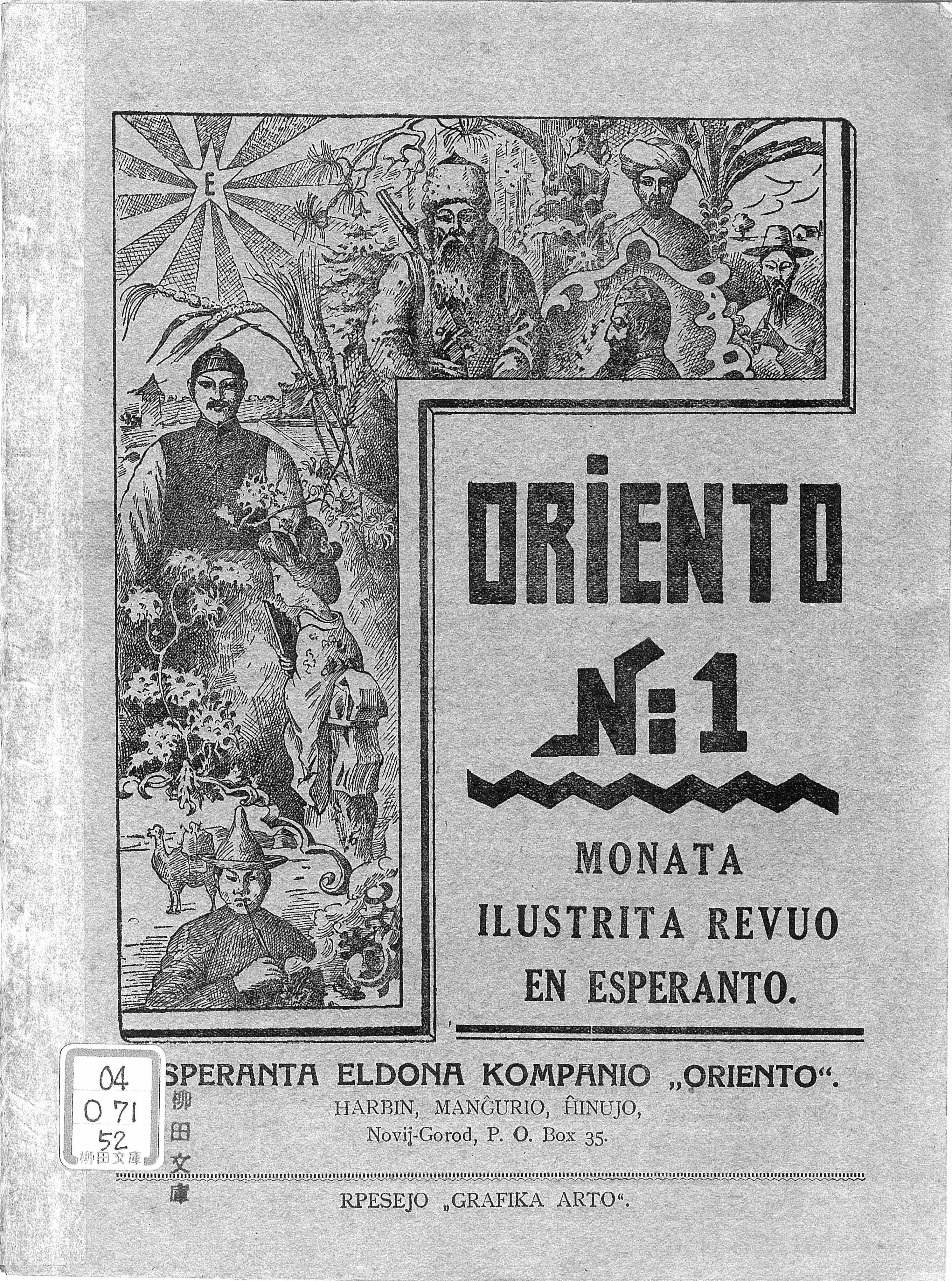

成城大学民俗学研究所柳田文庫には“Oriento”第1~2号(1925)が所蔵されている。発行者のセリシェフはロシア正教の司祭であるが、ロシア革命を逃れて1919~24年に日本に滞在したのち、ハルビンに渡っていたのであった。タイトルの「東洋」が示すように、中国、日本、朝鮮、台湾、モンゴル・チベット、シベリア、ジャワなどの歴史、社会、民族誌、文学等を扱う、写真を多く掲載する全文エスペラントの月刊誌として刊行されたものだが、この2号しか発行されなかった。発行部数は不明だが、それほど多かったとは思えない。日本については、セリシェフ自身による教育制度の解説のほか、武隈徳三郎『アイヌ物語』の浅田幸政によるエスペラント訳(原稿は、現在オーストリア国立図書館計画言語コレクション所蔵)も掲載されている。その内容が柳田の関心を引いたのであろう。なお、セリシェフは、蔡元培や周作人、のち魯迅らによる北京世界語専門学校でエスペラント講師を務めたのち、オーストラリアに移住した。

1925年10月、日本初の国際学術会議として開かれた極東熱帯医学会に際して『大阪朝日新聞』に「当面の国際語問題」(『定本』第29巻)を寄稿する(『東京朝日』にも転載)。この会議では緒方知三郎と村田正太がエスペラントで講演することが話題になっていた(RO 1925.4; 1925.10)。柳田がそれを知らなかったはずはないが、知らぬふりをして「近頃大分流行するやうにいはれるエスペラントなども、この問題にかけては頓とまだ頼りにならぬものだ。」と述べる。この文から始まる最終節は、エスペラント運動の現状への不満を語り、青年エスペランティストの奮起を促しているようだ。

同年11月7日には東京高等師範学校のエスペラント会で講演を行った(RO 1926.1)。ROの報告には講師の名前がないが、『秋田雨雀日記』に「大正14年11月7日 午前十二時ごろ高師のエスペラント会に出席。「エスペラントと将来の芸術」について。柳田国男氏とはほとんど二十年ぶりであった。リベラリスト。むやみと考古学的になっている。」との記述があり、柳田と秋田雨雀が講師を務めたことがわかる。

柳田は、1926年7月、日本エスペラント学会の財団法人化(文部省所管)にあたって理事に就任(37年まで。39年から顧問)し、9月19日の理事会に出席 (RO 1926.12)した。その間、8月11日には、横須賀での夏期大学で300名の聴衆を前に「欧州に於ける私のエスペラント生活」と題する講演を行っている(RO 1926.9)。

続いて9月24~26日、東京青山の日本青年館で開かれた第14回日本エスペラント大会に参加して、発会式の議長を務め、挨拶や発言にはエスペラントのものも多かった中で、「こゝで柳田名議長はこれらをうまくさばいて次のやうな決議をすることを満場にとうて満場一致で可決して紛糾した問題は解決した。」と名議長ぶりを発揮する(RO 1926.10)。また、晩餐会では「19時過やつと食卓の用意ができたので一同着席食事が始まり杯の数を重ねるに随つてエスペラントの雰囲気が濃密の度をましてくる」中でスピーチを行い、「日本の同志の大同団結を慫慂された」とのことだ。また、後藤新平から大会に祝辞をもらうことを取り次いだ。なお、大会第2日には沢柳政太郎(東北大初代総長、成城学園創立者)が「国際協調の基礎」と題して講演し、国際語の必要を力説して、エスペラントの発展を祈るむね述べた。

9月26日の『東京朝日新聞』には「公事業の試煉」(『全集』第27巻)という題で、エスペラントの意義を論じた論説記事が無署名で掲載された。明らかに第14回日本エスペラント大会に合わせた掲載であるが、エスペラントを「真率無私なる文化事業」と位置付けつつも、その進展が十分でない理由を冷静に考察しようとしたものである。エスペランティストには客観的立場からの激励と捉えられた。

同年12月15日には、柳田は、京阪神エスペラント連盟が朝日会館で開いた「講演声楽舞踊の夕」に招かれて「東方民族と国際語」の題で講演をした(RO 1927.1)。「エスペラントの精神」を講演した秋田との二枚看板のゲストであったようで、「柳田、秋田両氏の演説は共に感銘と感激に満たされたもので、聴衆に多大のimpreso [感銘]を与へたことと思ふ」と報告されている。

同じRO 1927.1の巻頭には柳田の「日本が分担すべき任務」(『定本』第29巻)が掲載されている。新年号の巻頭言として依頼されたものであろう。タイトルだけを見ると分かりにくいが、エスペラントの普及のために日本のエスペランティストがなすべきと柳田か考えることを述べたものである。「若し一つの簡易なる国際語でも間に合うことを知り得たならば、其普及には聊かの宣伝をも必要とせぬであらう。況んやエスペラントに由らなければ、学ぶことの出来ない新しい智識がもしあつたら即座にそれだけづつ他の煩瑣なる外国語は、不用に帰して行くことは明らかである」ことを前提とした上で、「学問上重要なる文献の年々の増加を、自ら企画しなければならぬ」とし、そのために「エスペランチストの中から一流の学者、著述者を出すこと」および「優秀なる筆の人頭脳の人を同志者にすること」を将来の運動の目標にするよう提起している。

『新政』第4巻1号(1927)のためには、「国語の管理者」(『定本』第29巻、『全集』第29巻)を寄稿した。日本(ないし日本人)にとっての日本語の位置づけがテーマだが、エスペラントについても触れている。この部分も引用しておきたい。

併し今日のやうな国際交通の盛んな時代に、何時西洋人と対話する用事が起らぬとも限らぬ。一つだけは何語かを覚えて置く方がよいといふわけならば、其目的の為には成るたけ手軽に学び得られ、且つ少しでも弘く役に立つ国際語を知つて置く方がよい。是が自分たちのエスペランチストと為つて働いている理由である。エスペラントもよいが、根つから役に立つて居ないぢやないかといふ人がある。それは日本が英語なら通用する国のやうに、余りに兼々の評判が高いからである。それを名誉な事のやうに吹聴する者が多いからである。もちろん今のまゝでエスペラントを国際語に採用して見たところが効能が見えぬは知れきつて居る。其前に一段の準備として、相棒を外人の間に一人でも多く作つて置く必要は正しくある。それを我々は今企てゝ居るのである。是が為にも世界的に入用なる智識を、我々から供給してやる計画をしたいと思ふ。今日のやうな焼直し受売ばかりでは、エスペラントに訳しても英仏語に訳しても、元の木阿弥に戻つてしまふではないか。 故に此趣意を忘れて日本人同士が、エスペラントで話をしたり、文通をして悦んで居るのは、是亦相変らずの物好きで…。練習の為なら別の話だが、日本人と日本人の間で他の語を使ふなどは、笑つても笑ひきれぬほどべら棒のことだと思ふ。

この文章は、『全集』の解説によれば、前年に水戸高等学校で行った講演のをもとにしたものかと推測される。エスペラントと全く無関係の文脈で行われた講演であり、エスペランティスト向けの配慮を抜きにした柳田の本心が語られていると考えられる。しかし、「其前に一段の準備として、相棒を外人の間に一人でも多く作つて置く必要は正しくある。それを我々は今企てゝ居るのである。」は分かりにくい。ここで「一段の準備」として柳田らが「今企てゝ居る」こととは何を指しているのであろうか。「日本が分担すべき任務」において「学問上重要なる文献の年々の増加を、自ら企画しなければならぬ」と書いていたのを参考にすれば、民俗学に代表されるような世界に発信するに値する学問を日本に作り上げること、と筆者には考えられるのだが、その解釈でよいのだろうか。

1927年4月27日には東京エスペラント倶楽部主催のザメンホフ十周年祭の集まりで「柳田國男氏のザ博士の人格と心情につき我々同志の覚悟につき熱弁を振はれ」と報告されている(RO 1927.5)。6月4日には日本エスペラント学会横浜支部主催の普及講演会で井上万寿蔵、西成甫らとともに講演を行い(RO 1927.7)、さらに、7月28日に柳田の富山訪問を機にエスペラント普及講演会が開かれた(RO 1927.10)ことが、いずれも写真つきで報告されている。

成城大学民俗学研究所柳田文庫のエスペラント資料の中に“La policisto”第6巻1号(1927.4)が含まれている。タイトルは「警察官」を意味するエスペラントの単語であり、柳田文庫に所蔵されていることが意外に思われる。1922年からハンガリーのMarichが「世界警察連合(Tutmonda Polica Ligo)」なるエスペラント団体の機関誌として発行していたものだが、この団体はその名称にふさわしい実態を伴ってはいなかったようだ。雑誌にはエスペラント以外に英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語の記載もある。

1927年当時は、同連合の「国際文通交換部会」の機関誌と位置付けられており、表紙にEthnography, Numismatics, Philately, Correspondence, Exchangeに当たる語が5言語で記されている。内容からこのころには切手などの収集交換の仲介をする機能が主であったことが伺われる。民族誌に関連する内容として当該号にはラトビアの民族衣装の写真が掲載されており、この点が柳田の関心に合致したのであろう。所蔵はこの号のみのようだが、柳田自らが入手したのか、それとも誰か別のエスペランティストが入手したものを、気を利かせて柳田に届けたのだろうか。

このように、帰国から1927年半ばころまで柳田のエスペラント活動は、自発的な積極的活動から時折依頼を受けての講演活動へと次第に鎮静化を見せながらも、十分に活発なものであったと言える。報告に見える限りでは、エスペランティスト向けの講演では、感激を与え、熱弁を振っている。ただ、「当面の国際語問題」や「公事業の試煉」、「日本が分担すべき任務」、「国語の管理者」には、エスペラントの理念に賛同しつつも、その普及や実践の方法について注文をつける姿勢が顕著にみられる。柳田が不満に感じていた点を理解するには、当時のエスペラント使用の状況や社会状況全体の中で考察する必要があるだろう。

1927年後半以降はエスペラント雑誌の上から柳田のエスペラント活動を伺うことはほとんどできなくなる。日本エスペラント学会の役員(理事、39年から顧問)ではあり続けるが、多分に名義上のものであったようだ。成城への転居(1927年9月)を機に日本民俗学確立に向けてさらに邁進したことに要因があると考えてよいだろう。

1932年11月8日にたまたま長野を訪れていた柳田は、エスペラント初等講習会の最終日に当たり、エスペラント関係者らとの晩餐および受講生を交えての茶話会に招かれた(RO 1932.12)。茶話会では「エス語をやられた動機その他につき感想を」語ったとのことである。「猪川放送局長、鹿島測候所長のお骨折り」とあるが、このうち放送局長猪川珹はのちに『野鳥襍記』(教育図書, 1942)を著し、日本における野鳥の鳴き声放送の先駆者と謳われることになる野鳥愛好家である。その関係もあって、招きに応じたのであろうか。これは、柳田のエスペラント関係行事への出席としては、確認できるもののうちで孤立した例外のように見えるほど遅い事例である。

とはいえ、柳田とエスペラントの関係がこのころに途切れていたわけではない。民俗学の確立に進む中で、柳田にはその後もエスペラントに接する機会があったのである。次節でも触れるが、民俗学の関連で柳田の周囲にいた人物の中に、エスペランティストは少なくなかったのだ。

小寺廉吉は柳田への追悼文「灯台だった柳田先生」でこのころ以降の柳田とエスペラントの関係について重要な証言をしてくれている。小寺はかつて朝日新聞社勤務で柳田と接触があり、民俗芸能研究家の弟融吉を通じての交流もあったが、経済地理学者として柳田らの山村調査にも参加している。この文章は『柳田国男研究資料集成』第7巻に収録されているにもかかわらず、ほとんど注目を引かれていないようなので、少し長くなるが関係の部分をそのまま引用しよう。

…一九二六年文部省在外研究員として英国にいった私は、秋エジンバラ市で開催の万国エスペランチスト大会に出席した。その時、エスペランチストの国際的な民俗学の研究団体を作ろうという案が出て、私も世話人の一人となり、早速柳田先生の御意向を伺ったら、大賛成との御快諾を頂いた。同年暮から一九二八年にかけて私は巴里にいたが、この国際的な団体は巴里で幾回か集って、最初の機関誌を出したが、二号以下は財政難で中絶した。初号にはベルギー人のマラン君G. Marinがベルギーの年中行事を書いた。柳田先生からは、ひじょうに面白い、とお賞めを頂いた。

…マラン君は、地理学者・人類学者で大英博物館の研究員・通信員であるが、六~七年がかりで、徒歩でアメリカ大陸を北から南に縦断し、中東・印度・ビルマ・当時の仏印・ジャワ・スマトラ・中国大陸、遂に日本に来た。途中よく私に通信をくれたが、東京では柳田先生の処によくお伺いし集会にも出た。比嘉春潮さんがよく彼の世話をしてくださった。曽てマラン君が琉球のことを知りたいと云ったとき、伊波普猷さんをご紹介したことを比嘉さんが知っておられたからである。…

小寺が世話人として関与したという民俗学団体の名称は不明であり、その機関誌の正確な発行時期も分からない。団体の結成から機関誌の発行まである程度の時間が経過したであろうから、エスペラントで書かれた論文を読んで柳田が「ひじょうに面白い」と評したのは早くとも1927年後半のことと推定できよう。

「マラン君」と呼ばれているEugène Gaspard Marinが「大英博物館の研究員・通信員である」というのは、小寺の誤解らしい。旅行中の1931年にJournal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland誌に寄稿しているから、マランを人類学者(ないし民族誌研究者)と呼ぶことは可能ではあるが、当時は正規の形で研究機関には所属していなかった。また、アメリカ大陸にも行っていない。30年近く前のことで、小寺の記憶が不確かになっていたのであろう。マランのイギリス出発が1928年で日本到着が1935年であるから、「六~七年がかり」は間違いない。

マランの東京滞在は1935年8月~36年5月のことである。比嘉春潮も自伝『沖縄の歳月』でマランのことを回想し、「東京滞在中はたいてい私が世話役をつとめ」と認めているが、柳田の集会に連れて行ったことには触れていない。『民間伝承』誌からもマランの木曜会参加を確認することはできない。しかし、比嘉が「長いエス語生活で…最もよい印象を残した人」とまで評するマランに対して研究の関心を満たすためさまざまな便宜を図ったうちに、柳田の集会への参加が含まれていたことは十分にありうる。

小寺は、当時、富山県の高岡高商に勤めていて柳田と日常的な接触はなかったが、1936年4月6日の木曜会第53回例会に出席している(『民間伝承』第8号, 1936.4.20)。小寺が「柳田先生のお仕事は、世界的な評価をうくべきもとの思うので、国際的なエピソードを少し入れた」とわざわざ付記しているからには、マランが「柳田先生の処によくお伺いし集会にも出た」という追悼文における小寺の証言は十分に信用できるであろう。

1933年、朝日新聞記者として宇都宮支局に勤務中の椎橋好は、『下野民謡採集』を和綴の小冊子の形で刊行した。「この小冊子を下野に旅する機会を与へて下さつた柳田國男先生に捧ぐ」との献辞が見える。山梨に移っていた1936年には『甲斐民謡採集』を、「柳田国男先生に贈る報告書」と副題を付して、刊行する。後書きは柳田に宛てられていて、公表するつもりはなく、「先生に贈る手紙として書いたもの」だと述べる。成城大学柳田文庫に所蔵されている。

いずれもデザインや装丁にも凝って作った椎橋の自費出版であるが、前者は「郷土採集れだくてえよ」という発行者の名義で刊行されている。意味不明にも見える「れだくてえよ」はエスペラントの単語redaktejo「編集所」を平仮名で表記したものである。柳田はこの語を目にして、その意味を理解したはずである。

『日本民俗誌体系 第6巻 中部II』に付された牧田茂による解説によれば、「椎橋が柳翁に師事したいきさつは今ではよくわからない。ただ、若い独身のころから柳田家に出入していたようで、いかにも人の良い、すなおな性格が柳翁に愛されていたことは事実である。」とのことだ。長男にも「民俗学」の「民」と「國男」の「男」から柳田が「民男」と名付けたほどの、家族ぐるみの付き合いであった。

椎橋は1918年以来のエスペランティストである。2節で吉野作造との関係で回想を引用しておいた。若手のホープとして「日本のプリヴァ」と異名をとるほどであった(RO 1960.6)。1923年からは日本エスペラント学会の委員(実働部隊)になり、RO誌の編集などにも関わった。とすれば、時期から考えて、柳田と椎橋が深く親交を結ぶようになった大きなきっかけがエスペラントであった可能性は極めて高い。「日本のプリヴァ」という異名も、柳田との関係を暗示しているようでもある。なお、椎橋は、1941年から戦中戦後の短い期間を除いて1960年の死亡時まで、日本エスペラント学会の評議員を務め続けることになる。

1933年にはまた柳田は、上述の通り、佐々木喜善への追悼文において「人の笑つて顧みない昔話の蒐集をやりながら、エスペラントの研究をやつた佐々木君の一見矛盾に見える意図なり仕事なりは、よくその性格を現はしてゐるものでせう。」と書いた。柳田が佐々木を追悼するにあたりエスペラントへの言及を忘れなかったことは、留意してよい事実ではなかろうか。

柳田は1935年に「フィンランドの学問」(『定本』第30巻)を書き、ラムステットにも触れた。「此人はエスペランチストとして日本の青年の間にはしれて居たが」と一文だけであるが、エスペラントにも言及している。

柳田民俗学の確立の上で大きな意味をもった著述『民間伝承論』(共立社, 1934)の第四章五「学問孤立の危険」に次の一節があることにも注目したい。

…今自分のやつて居るのは私設交換所といつたやうな仕事であるとも考へて居るのであるが、行く行くはパンフレットなども刊行し、国際文化局などとも結び、エスペラント語などで研究発表すれば、諸外国の学者をも喜ばせ得ると思ふ。…自分の空想は広く遠く国際的知識の交換にまで翼を伸すが、郷土研究を唱へる自分は、先づ国内だけでも連絡のある統一のついた研究を完全にしたいと思ふ。

問題は、これが前年(1933年)9月から12月にかけて自宅で行われた講義を後藤興善が筆録して、あとから苦心してまとめた文章だという点にある。柳田本人の手になるものではなく、したがって『定本』第25巻では「第二章以下は自筆にあらざるゆえ省略」したのであった。ただし『全集』第8巻では、成立事情の詳しい解説を掲げて、収録している。

このエスペラントへの言及については、しかしながら、「国際文化局などとも結び」などと具体的な指摘も含んでいて、柳田が語っていないのに後藤が独断で書き加えてしまった状況は想定しにくい。これに近いことを柳田が講義の中で実際に述べたと考えてよいのではないだろうか。とすれば、このころの柳田は、かつて小寺がもたらしたエスペラントの民俗学雑誌を読んで「ひじょうに面白い」と感じた経験も踏まえつつ、「国際的知識の交換」における「エスペラント語などで研究発表」する状況を想像していたと推測することも可能であろう。「国語の管理者」において「今企てゝ居る」と言っていたことの目標なのではなかろうか。

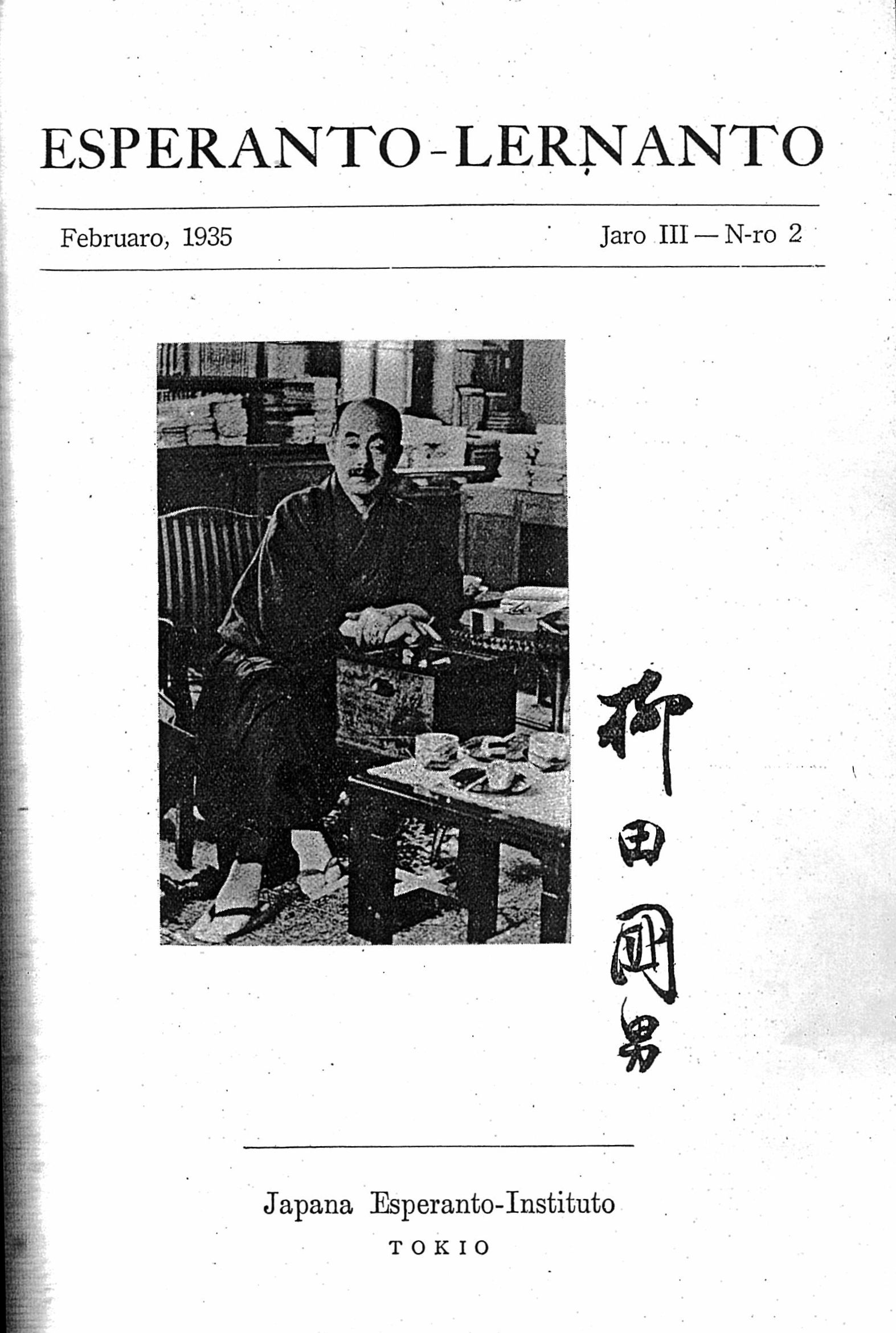

『エスペラント』誌(エスペラント名“Esperanto-lernanto”)の1935年2月号の扉ページに柳田の肖像写真(おそらくはこのために自宅を訪問して撮影したもの)と署名が掲載されている。日本エスペラント学会が、ROとは別に、エスペラント普及用の学習雑誌として1933年から発行していたもので、前号から著名人エスペランティストを紹介する企画を始めたのであった。編集後記で「日本民俗学の父として尊敬されてゐるお方」という説明とともに、かつての熱心なエスペラント活動と理事としての運動の支持とが簡潔に紹介されている。この紹介のしかた自体、柳田がこのころにはエスペラント活動の表にはほとんど出ていないことを示すものだが、柳田としては広告塔の役目を引き受けたことになる。 1935~36年にかけて、上述のように、イギリス在住のベルギー人エスペランティスト、マランの訪問を受けた可能性が高い。

1937年山形県の方言研究家でローマ字運動家の斎藤秀一(ひでかつ)は国際ローマ字クラブを結成し、全文エスペラントのLatinigo誌を創刊した。ソ連や中国からの購読者や寄稿者も得て、ローマ字化運動の国際的なネットワークを作ろうとしていた。これは官憲の疑惑を招いて、斎藤は検挙され、その購読者名簿から他の多数も検挙されることになる。「左翼言語運動事件」と呼ばれる。『特高月報』(1939.4)には購読者名簿が掲載されているが、柳田為正が、同誌の第1号だけではあるが、国際ローマ字クラブ員として受け取ったことが記載されている。小学生として父から夕食後の家族団欒にエスペラントの単語を覚えされたれた為正は、全文エスペラントのこの雑誌を購読する程度にはエスペラントができたことになる。冒頭で見た「文法などはあとになって自分で勉強しました。」との証言を裏付ける事実である。この雑誌の購読についてのそれ以上の経緯は不詳であるが、柳田家におけるエスペラントとの位置づけを物語るものと見なせるであろう。

1939年9~10月の間に、柳田は新たに日本エスペラント学会の特別会員(年額10円)になっている(RO 1939.12)。戦争へ向かう社会情勢の中でエスペラント運動が沈滞を余儀なくされる時期にあって、柳田の側からの眼に見える形での積極的な支援であったと言えよう。

1927年半ば以降の柳田のエスペラントへの関心を物語る資料は、このように断片的に散在していることから、すべてを把握することは困難である。その少なさからすれば、エスペラントが柳田の知的関心の中心からはずれてしまっていたことは否定できない。しかし、柳田の周辺にはさらに多くのエスペランティストがいたのであり、柳田が民俗学の確立に邁進するなかで折に触れてエスペラントを想起していたと考えられる。

柳田をとりまくエスペランティストの名前をすでに多く挙げてきた。柳田とさまざまな形で関係をもったエスペランティストはこのほかにも少なくない。「熱心な宣伝者」であり、日本エスペラント学会の役員に就いてもいたことから、3.3で言及した小坂狷二や何盛三と同様にもっぱらエスペラントがらみの用務で接触した人も少なくないはずである。他方において、さまざまな柳田の学問的ないし職業的活動と関わる形で交流したエスペランティストもすでに見たように相当数にのぼる。その交流においてエスペラントがどれだけの意味をもったかは、個々の場合において必ずしも明らかでないが、少なくとも当該人物との共通点として考慮する価値はあろう。

すでに言及した人も含めて、柳田をとりまくエスペランティストを、エスペラントに関わる柳田との影響関係の有無と方向によって分類して、エスペラント以外の柳田との接点を付記して挙げれば、以下のようになる。ただし、影響関係については、明らかな場合を除けば、その程度や方向を断定的に述べることは難しく、これは仮のものに過ぎない。

柳田と佐々木喜善の仲をとりもった水野葉舟について、1916年ごろエスペラントに関心を持ったという記述(『明治文学全集』第72巻所収年譜)が見られる。『秋田雨雀日記』(1917.1.14)によれば、秋田は水野の司会で東洋音楽学校において「ローマ字の兄弟としてのエスペラント運動」の題で講演をし、「多賀楽亭で夕飯を御馳走になり、水野君と神田を歩み、エスペランチスト福田君によった」とのことである。水野がローマ字運動に熱心であったことはよく知られており、秋田の影響などもあってエスペラントに接触したことは事実であろう。しかし水野が実際に学習したかどうか、またどの程度まで進んだかについては、資料によって確認するに至っていない。

遠野物語の中国における紹介者、周作人(魯迅の弟)については、1908年に東京で魯迅らとともに張継のエスペラント講習を受講したとの説もあるが、誤伝であろう。『周作人日記』からは、1913年にはすでにエスペラントに関心を抱いていて(1913.12.9)、1919~20年に本格的に学習したことがわかる(1919.3.1, 1920.9.2, 9.10, 9.11, 9.22, 10.23, 12.1, 12.2, 12.24)。その後、北京に渡ったエロシェンコと兄弟で親交を結び、エスペラント運動に積極的に関わったことはよく知られている。

梅棹忠夫のエスペラントとの接触は、1947年頃、京大大学院での友人和崎洋一、およびその父本野精吾に由来する。柳田は久しくエスペラント活動から遠ざかっていたので、梅棹が柳田のかつてのエスペラント活動について知ったのは少し遅れてのことであろう。1951年11月に柳田は文化勲章を受章するが、この年にはハンセン病の光田健輔も受章し、エスペランティスト二人が同時に文化勲章を受章したことが話題として報じられた(RO 1951.12)。梅棹はこの時にはすでに日本エスペラント学会の会員であったから、遅くともこの時には柳田が古いエスペランティストであることを認識したはずである。しかし、柳田と梅棹の二人の出会いにおいてエスペラントが何らかの意味をもったことを示すものはない。この3人については、エスペラントを介した柳田との関係はなかったと考えるのが妥当である。

上に挙げた他の人物それぞれについて、詳しく扱う余裕はない。ただ、最後に守随(しゅずい)一(はじめ)(1904~1944.1.15)については触れておきたい。経歴としては、成蹊中学、浦和高校をへて、東大経済学部在学中の1925~28年新人会で活動、卒業後は矢内原忠雄研究室助手、武蔵高校講師など、である。父が柳田と一高の同級であった関係から、十代のころから柳田の許に出入りしており、のちには木曜会の主要メンバーになった。守髄は山村生活調査に参加しただけでなく、『民間伝承』その他多くの刊行物の奥付に記載される発行人でもあった。

柳田國男編『海村調査報告 (第一回)』(民間伝承の会, 1938)には「陸前気仙郡の村組織と磯の利用」を寄稿している。その元になった自筆「採集手帳沿海地方用 4 宮城県本吉郡大島村 / 岩手県気仙郡綾里・越喜来・吉浜村」(採集日:昭和12.7.23~8.23)も成城大学 民俗学研究所柳田文庫に所蔵されている。2011年東北大震災による津波の被災地であるが、昭和三陸大地震(1933)による津波の記憶もまだ残っていた時期に当たる。文中に「数回同地方を襲つた大海嘯の損害と、それによる変化を考慮に入れなければならないが、…」との指摘も見える。

「柳田学の大いなる伴走者」橋浦泰雄は、晩年の1975年9月に『赤旗』に寄稿した「柳田国男と私 ―生誕百年にあたって―」の第3回(1975.9.6)で、守随を回想して「発行名義人はエスペラントをやる守随一だった」と書いている。橋浦が柳田と初めて会ったのは1925年9月であり、守随との関係は33年ごろの木曜会成立前後からであろうと思われるが、守随のエスペランティストとしての側面が強く印象に残ったのであろうか。

守随は1938年末に満鉄調査部へ入って、大連で、のち新京(現長春)に移って、経済調査に従事する。大連でもエスペラント活動に携わったが、1943年いわゆる満鉄事件で検挙され、奉天の刑務所に収監される。チフスを病んで釈放後、路傍に倒れていたところをエスペランティスト安部浅吉(安部公房の父)の医院に担ぎ込まれ、新京病院で死去。事実上の獄死であった。なお、守随と柳田との関わりについては王京『一九三〇、四〇年代の日本民俗学と中国』が詳しい。

エスペラントは成蹊中学時代に成蹊学園創立者中村春二から指導を受けていた。新国によれば、浦和高校在学中にエスペラント会を創立して代表として活躍する。柳田と無関係にエスペラントに接触した可能性が高いが、深入りしたことについては、柳田からの影響も十分に考えられる。守随は大学生時代の1926年5月から東京警備司令部で所属の将校25名を相手にエスペラント講習会の講師を担当したことが伝えられている(RO 1926.6)。新人会に属する左翼系の守随にとって意外にも思える。

守随はまた同26年から日本エスペラント学会評議員になり、RO1926年11月号の編集を担当したほか、この前後の時期に同誌に事務報告や語学記事を多数寄稿し、「エスペラント原作文学概観」(RO 1930.3)も執筆している。1938年に満洲に赴くまで評議員に在任し、その期間は柳田が理事を務めていた期間とほぼ重なっている。

1927年には秋田雨雀の戯曲「骸骨の舞跳」をエスペラント訳し、他の作品とともに秋田の渡欧記念として日本エスペラント学会から刊行している。この作品は関東大震災後の朝鮮人虐殺への抗議をテーマとし、掲載誌『演劇新潮』(1924.4)を発禁に追い込んだものであった。作品の選択は秋田の自選であるとのこと(RO 1927.11)だが、訳者守随もその意義は十分理解していたはずである。また、秋田の渡欧はロシア革命10周年記念祭に招かれての訪ソであった。なお、のちに守随のエスペラント訳本をたまたまセーヌ河畔の古書店で見つけた巴金は、これに感動を覚えて、中国語に重訳(1930)することになる。

守随の死は、1944年1月23日木曜会の席上で倉田一郎から伝えられた(「炭焼日記」『定本』別巻4)。柳田は「一同びつくりし嗟嘆する、事情全く知れず」と記している。RO誌は、国を挙げての決戦体制の中で、1944年3月号をもって休刊することになるが、成城大学の柳田文庫にはその号まで所蔵されている。奇しくも、最終ページの奥付のすぐ上に守随の訃報を掲載する号であった。

柳田國男は、1920年代にエスペラントの実践と普及に熱心に関わり、エスペラントを通して言語や国際交流に関わる体験をした。従来の柳田研究で想定されていたよりも、その期間は長く、その関与度は深い。本稿ではこれまであまり目に留められることのなかった歴史上の事実を拾い上げたが、そのいくつかは、柳田がエスペラントの普及宣伝にも関わりつつ、その実用的側面に注目していたことを示すものであった。実用には、商業など一般的な観点からの実用もあるが、民俗学という柳田ならではの関心からの実用も含まれる。

エスペラントを介した国際体験が他の言語による体験と異なる性質を帯びがちであることは言うまでもなく、柳田にとってもそれは当てはまる。エスペラント体験が柳田の学問・思想に及ぼした影響や柳田におけるエスペラントの位置づけについては、これまで不十分にしか考察されていない。

とりわけ柳田の言語観や国際的視点を考察する際に、エスペラントは独特の視点を提供することになろう。奈良はつとに「柳田の本質は一貫してインタナショナリズムで貫かれているように思われる」と述べていた。奈良が参照できなかった資料を前にして、その観察はさらに正当化できるかもしれない。

また、本稿で指摘したように、柳田の周囲には多くのエスペランティストがいた。エスペラントを考慮に入れることによって、柳田の人間関係のネットワークを新しい視点から見ることができるようになるであろう。

本稿は、シンポジウムでの発表に、その後の調査結果も加えて、大幅に加筆したものである。調査にあたって、成城大学民俗学研究所および一般財団法人日本エスペラント協会には貴重な資料の閲覧を許可して頂いた。深く感謝の意を表する。また、柳田と新村出の関係についてご教示くださった菊地暁氏にも深く感謝申し上げたい。マランについては、大英博物館でかつてマラン資料の調査に携わったSara Pimpaneau氏からご教示を受けた。なお、本稿の脱稿後に、柳田とエスペラントの関係を詳しく扱った、岡村民夫『柳田国男のスイス 渡欧体験と一国民俗学』(森話社, 2013)が上梓された。併せて読まれることをお勧めしたい。

copyright GOTOO Hitosi 2015-2022

著作権法規に則って利用することができます。

「エスペラント言語文化史の試み」のページに戻る

「エスペラントとは?」のページに戻る

後藤斉のホームページに戻る